台灣以種稻為生的農民,每年平均可耕作 1~2 期,每期約為 3~4 個月,第 1 期稻作約落在2~6 月,2 期則為 7~11 月(南部種植提早北部一個月)。因氣候因素,2 期產量普遍較第1期減產 20~50% (1)。慣行種植至少需耕作 8.2 公頃,每月收入才有機會達法定最低工資26,400 (2)(NT/月)(數據參考(3))。

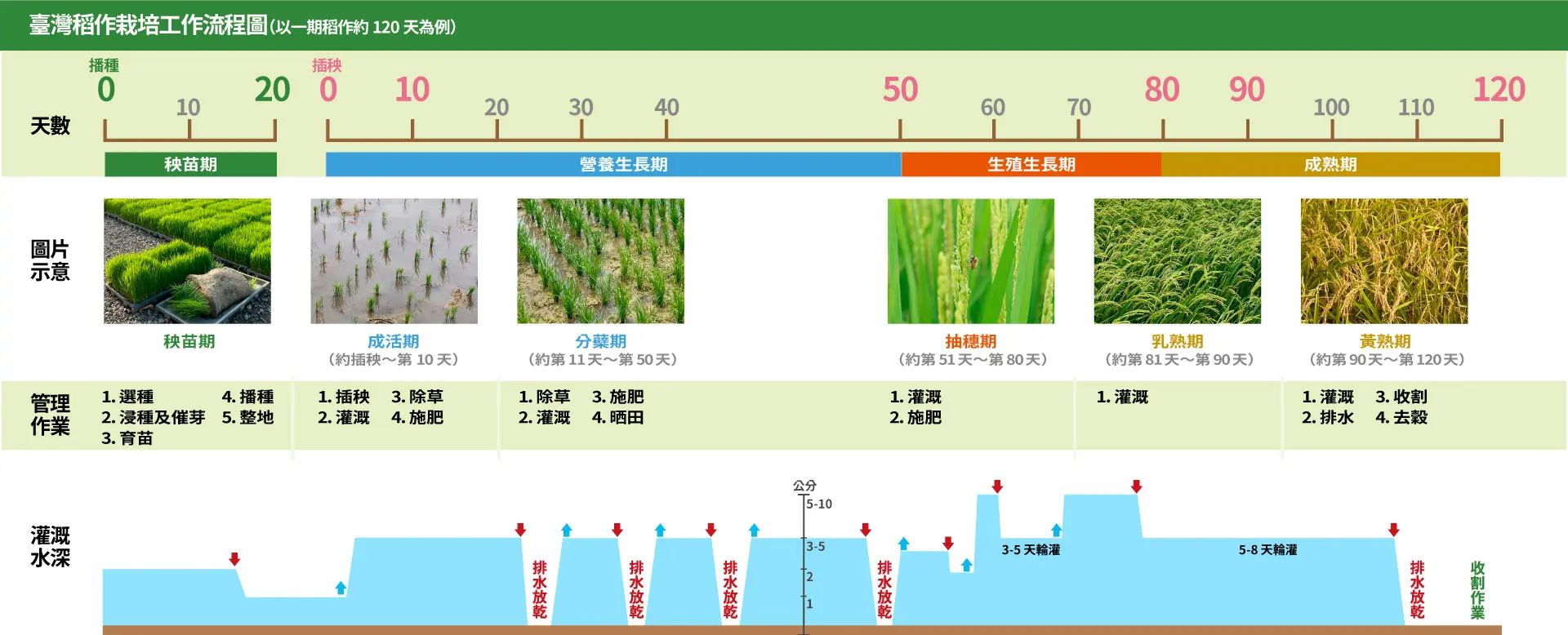

栽培曆介紹 (4)

台灣水稻品種多樣,常見品種有 : 台稉 2、8、9、14、16 號;桃園 3 號;台農 71、77、84 號;台中 192 號;台南 11 號;高雄 139、145 號;花蓮 22 號;台東 33 號......等,近年以台南 11 號為大宗,因產量高、好照顧、環境適應性佳等優點,占總種植面積 6 成以上。

逐鹿米(高雄 139 號)在種植工作上,捨棄化肥、除草劑、殺蟲劑及殺菌等藥劑使用,採用有機肥、人工除草及添加益生菌等資材友善種植。雖法規規範只要農藥殘留低於容許量,即可流通於市面上,但低容許量表示食物中仍存在低濃度劑量;近年「腦腸軸gut-brain axis」的臨床相關研究指出,食用含有農藥的食物可能會影響腸道菌相 (5-6),而腸道菌的好壞深深影響到身體健康。

腸道菌的影響除過去熟知的消化道、過敏及感染等癥狀,甚至跟疲勞、壓力、沮喪、記憶等精神層面有關聯 (7)。逐鹿米的友善耕作透過生物多樣性,與各類共生與非共生的微生物菌一起成長,在健康的土壤上培育長大,避免農藥殘留對人體健康及腸道菌的潛在影響。逐鹿米不只好吃,更可以吃的健康。

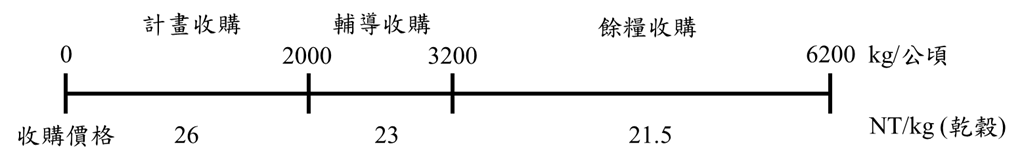

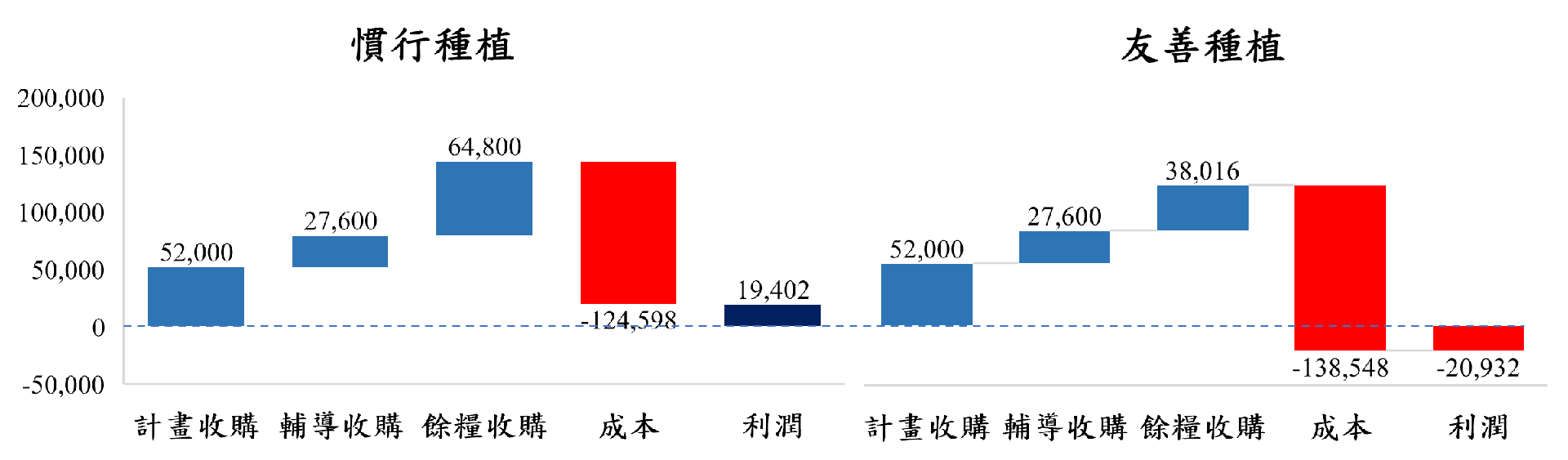

友善種植(泛有機農法)與慣行種植相比平均產量約會減少 20~30% (8),慣行農法透過高養分的化肥催出產量,利用除草劑減少雜草與作物競爭養分,殺蟲、殺菌劑則減少病害發生,確保產量相對可控而穩定收入。因自產自銷不易建立,所以主要由公糧或糧商收購。事實上,以 111 年第 1 期公糧稻穀收購公告為例,每公頃(約 24 個標準籃球場大小)最高收購 6200 公斤乾穀(約為 4340~4960 公斤白米),收購價格可分為計畫、輔導、餘糧等不同級距 (9)。

友善種植因產量下降,導致收入下降以致虧損,因此繳交公糧不符合經濟效益,即便農友想轉型友善種植,也會因為經濟因素打退堂鼓。據我們的經驗,友善種植的成本會高於文獻數據,如 : 肥料用量每公頃約使用 4000 公斤,每包費用約為 250~350 元(20公斤),肥料總成本會高出數據 2~3 倍。

友善種植生產成本高,種植不易管控,農民需冒較大風險種植;因產量較少繳交公糧不符合經濟效益,必須透過自產自銷才有機會打平成本甚至有合理收入。因此,我們希望藉由益生良食這個平台與農友深度合作,確保農友有良好的收入,且消費者可以直接取得優質產品,我們則善盡把關責任,在良好的互動下讓循環生生不息。

Ref :

1.李培芬等. 2006. 台灣的自然資源與生態資料庫 III 農林漁牧.農委會林務局.

2.勞動部. 「基本工資之制訂與調整經過」.台北市. 勞動部.

3.黃炳文等. (2018). 有機稻作生產成本與收益之研究. Journal of Agriculture and Forestry, 66(1), 11-24.

4. 行政院農委會農糧署. 2013. 走進稻香的世界.第二章稻田的生態pp. 38-39.

5. Chiu, Karen, et al. "The impact of environmental chemicals on the gut microbiome." Toxicological Sciences (2020).

6. Mesnage, Robin, et al. "Impacts of dietary exposure to pesticides on faecal microbiome metabolism in adult twins." Environmental Health 21.1 (2022) : 1-14.

7. Scott C. A., John F. C. & Ted Dinan (2017). 精神益生菌:打通腸腦連結,利用體內微生物操控情緒的精神醫療新革命. 王雅芬譯. 台北. 大石國際文化.

8. 劉依蓁、周孟嫻. 2013. 從稻田到餐桌稻米創新行銷模式-台灣稻農有限公司. 農業生技產業季刊-糧食安全與生技 No.36 pp.78-81.9. 行政院農業委員會. 2022. 公告111年第1期作公糧稻穀收購數量、價格、期限暨濕穀計價方式. 農授糧字第1111095784號.